Giovana Fleck

É verão, e o sol do meio-dia torra a pele de quem fica na rua. Jovana é do asfalto, da cidade. Mora onde dá, em São Paulo, mas gosta da praia. De sentir os pés na areia. Do frescor. “Quando tá quente, a cidade incomoda”, diz ela.

Leia também:

Mulheres invisíveis: Vida e morte de Mãe Meque

Cicatrizes compartilhadas: como é viver na rua sendo mulher trans

Os amigos a convidam para passear. Ela sobrevive com esse grupo; crianças sem casa pra voltar no fim do dia. Juntos, vão até a zona industrial da cidade. Eles veem os trens passando pelos trilhos. Correm com eles nas plataformas. Um dia, um amigo sobe na caçamba. “Desce daí, ô!”, gritam as crianças. Menos Jovana; ela acha a ideia genial.

A maioria dos trens que ligam São Paulo a Santos transportam açúcar. Jovana lembra da sensação de esconder seu corpo entre os milhares de cristais para não ser pega. Mas, na maioria das vezes, ia na parte de cima dos vagões. “Mal tinha onde se segurar”, recorda. Ela e os amigos preferiam ficar em pé, pulando de um carro pro outro e arriscando serem vistos pelo maquinista.

Uma vez, ela quase foi pega. Se assustou com a gritaria que vinha dos primeiros vagões e metade do seu corpo caiu para fora do trem. “Me seguraram, mas eu lembro de me ralar toda. E a troco de nada; a gente saiu correndo quando chegou e foi direto pra praia”.

Aos oito anos, Jovana decidiu que ia morar na rua. Isso foi logo depois da morte de seu pai. A mãe havia falecido cinco anos antes. Ela repete, diversas vezes, que esse foi o período mais triste de sua vida. “Não conseguia ficar em casa, tudo lá me fazia lembrar deles”. Sem conseguir se adaptar à casa de outros membros da família, Jovana acabou indo para abrigos municipais. Descobriu que preferia a rua. Ela ri. “Eu gostava de aprontar”. Conseguia dinheiro pedindo nas esquinas, pros carros, “pras madames”.

Aos 15 anos, conheceu o pai do seu primeiro filho. Jovana só teve a confirmação da gravidez no sétimo mês de gestação. Demorou para aceitar o que estava acontecendo com seu corpo. Quando deu à luz, foi encaminhada para a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa). A criança, no entanto, foi conduzida para um abrigo municipal após algumas semanas de vida. Mas Jovana queria poder criar seu filho.

Quando as crianças não são retiradas do convívio materno após o parto, o corte de vínculo ocorre em até dois meses. “É mais fácil um recém-nascido ser adotado”, ela recorda ter ouvido. No caso das mães sem endereço fixo, a única alternativa de manter alguma proximidade com a criança é transferir a guarda para um parente direto.

Seu irmão acabou acolhendo o menino. Ela voltou às ruas para tentar, por si só, conseguir recursos para poder recuperá-lo. Acabou conhecendo um homem que a levou para morar com ele. Salário, endereço fixo, contas: tudo nos conformes. Exceto a saúde física e mental de Jovana. “Abuso, né”, resume. Durante longos períodos que não consegue definir, Jovana era trancada em casa sem comida ou água. Ela era agredida constantemente.

Até que o enjôo, o cansaço e as tonturas começaram a aparecer. “Eu não podia mais vender meu corpo, e falei pra ele”. Os dois brigaram. Jovana não se lembra muito bem do que aconteceu; foi agredida até desmaiar. O agressor percebeu a gravidade da situação e a levou até o hospital – afirmando que ela havia caído da escada. Nos exames, veio a confirmação da segunda gravidez.

Na mesma época, a irmã de Jovana havia conseguido uma casa através do programa Braços Abertos, criado pela gestão Fernando Haddad (PT), que buscava ressocializar dependentes de crack através da redução de danos. Usuários eram incentivados a reduzir o consumo e aumentar sua autonomia, sem internação, pela oferta de emprego e moradia. Jovana foi morar com ela e acabou também conseguindo se integrar à iniciativa. Mas o medo do ex-companheiro fez com que decidisse sair de São Paulo. “Eu tinha medo por mim e pelo meu filho, quando tu é espancado, tu não esquece da dor”.

Saiu sem destino.

REDES

Luciana Knijink é psicóloga. Desde o início de 2017, integra um núcleo de articuladores do Projeto REDES, iniciativa vinculada à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) que, em Porto Alegre, trabalha com mulheres gestantes em situação de rua e com passagem pelo sistema prisional. “As diretrizes do projeto foram elaboradas pensando que as mulheres com esse perfil encontram dificuldades em acessar os serviços públicos – e que os serviços têm dificuldade de acolher essas mulheres”, explica. Assim, o REDES oferece acompanhamento às gestantes na tentativa de integrá-las às redes públicas de saúde e educação, enfatizando, especialmente, a importância do pré-natal.

“O fato é que muitas não conseguem ter o atendimento que têm direito”, afirma Luciana. Segundo ela, o universo das dificuldades que as gestantes encontram na rua é algo quase impossível de ser percebido por quem não o vive. “São histórias não só invisíveis, mas invisibilizadas”. Segundo a psicóloga, por mais que existam políticas e serviços que atendem essa população, isso não representa mais do que “um grãozinho de areia no deserto”.

Num primeiro momento, o fato de muitas não procurarem acompanhamento médico durante a gestação pode parecer negligência. “Só que não é o que a gente está vendo”. Para Luciana, a grande maioria das mulheres com quem teve contato mantêm um vínculo forte com a gestação e têm o desejo de ficar e cuidar das crianças. “Muitas vezes, acabam não procurando ajuda por medo de terem os bebês quase ‘confiscados'”. Luciana completa: “O que é um medo extremamente legítimo”.

Não existem dados que representem a situação das mulheres gestantes nas ruas de Porto Alegre. O que mais se aproxima é uma pesquisa realizada pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) que compara números de 2007 e 2016 – mas que não identifica grupos como mulheres transsexuais, gestantes e não distingue o gênero dos entrevistados em questões socioeconômicas.

No entanto, um dos apontamentos da pesquisa descreve as relações familiares na rua. Segundo a análise, há uma tendência ao afastamento da família e às relações conjugais estáveis. Porém, percebe-se um processo distinto no que se refere a ter filhos. Dois terços da população adulta em situação de rua tem pelo menos um filho, e 27,3% desse montante afirma ter tido filho(s) estando em situação de rua. A pesquisa ainda aponta que o percentual de mulheres com filhos é de 83,1%, relativamente superior ao dos homens (74,7%).

Luciana se recorda de uma das mulheres acompanhadas pelo REDES, que teve seu nome omitido pela reportagem. Ela chegou no projeto no final da gestação, procurando ajuda para conseguir um auxílio moradia que permitisse que ela e o companheiro pudessem criar o filho. O auxílio municipal conhecido como Aluguel Social garante quantia mensal, ao longo de tempo pré-determinado, de R$ 300 a R$ 500 – segundo a Prefeitura, corresponderia ao valor de um aluguel popular. No entanto, mesmo quem já é beneficiário tem encontrado problemas com o subsídio. Frequentemente, os repasses do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) atrasam, resultando em despejos e remoções.

Mas a gestante que procurou o REDES nunca conseguiu fazer parte do programa. “Eles foram a todas as instituições, abrigos, ONGs, órgãos municipais e nada”. Luciana lembra do apego do casal com o enxoval que tinham preparado. “Eles não deixavam as roupas sozinhas na barraca em que moravam por um minuto, estavam sempre com elas”.

Quando estava tendo as primeiras contrações, a gestante foi encaminhada ao hospital. Lá, não conseguia se acalmar – o medo de perder a criança a desesperava. “No final, ela não pôde segurar o próprio filho”, conta a psicóloga. A gestante foi levada a outra ala do hospital, com suspeita de tuberculose. Enquanto era mantida em quarentena, o recém-nascido foi encaminhado para um abrigo municipal. O pai também nunca viu o filho.

“E é desesperador mesmo, sabe?”, reflete Luciana. “A grande dificuldade está no querer, no procurar, e só receber violência de volta”. Ela configura como simplista o pensamento de que as gestantes em situação de rua não estão interessadas em cuidar de si e dos filhos. “Quando tu cola na pessoa e vê o que ela precisa pra chegar no serviço de saúde, por exemplo, é surreal”.

A institucionalização do ‘não querer ver’

Para a defensora pública Patrícia Ketterman, existe um grande impedimento no avanço de políticas públicas por conta de um Judiciário que classifica como “resistente”. “Todo mundo sabe que existe o direto à moradia. Só que é contraditório ao fato de não existir uma assistência minimamente satisfatória; é uma parcela da população desassistida e ninguém parece se importar”.

Há quase um ano, Patrícia chegava à Defensoria Pública do Estado para dar início aos processos da semana. Pouco depois, foi procurada por um casal em situação de rua, em que a mulher gritava de dor. Depois que ela foi rejeitada em dois hospitais de Porto Alegre, eles foram à Defensoria em busca de ajuda. Até então, ela não sabia que estava grávida, acreditava que a dor era fruto de uma infecção.

Patrícia chamou a SAMU mas, antes que o serviço móvel chegasse, a mulher já tinha dado à luz, atrás da lixeira, a uma menina de 32 semanas e quase 3kg.

“Não é uma história bonita, sabe? É uma história de violência”, afirma Patrícia. Segundo ela, a Defensoria tentou acompanhar a situação do ponto de vista jurídico. Num primeiro momento, o casal manifestou vontade de ficar com o bebê. A mulher tem família na Região Metropolitana de Porto Alegre. Porém, em virtude da complexidade do relacionamento, Patrícia não sabe até que ponto a família se mobilizou para acolher a criança. Assim, foi instaurado um processo de perda de poder familiar em relação ao bebê que tramita “sem rumo”, como classifica a defensora.

Há alguns meses, ela emitiu um ofício solicitando encaminhamento do processo para entender o que estava acontecendo. “Mas as informações são muito truncadas. Por mais que o movimento tenha que ser cuidadoso para não invadir a vida dessas pessoas, há um problema de informações desencontradas muito grande”. Para ilustrar, Patrícia afirma ter recebido um prontuário que notificava a alta da mulher no dia do parto às 9h da manhã. Porém, o parto em si ocorreu na Defensoria por volta das 7h30. Quanto ao bebê, ela afirma ter encaminhado solicitação ao Juizado de Menores para saber mais sobre o caso da criança, mas não houve resposta.

Ela afirma estar empenhada em conseguir as comprovações de violação para instaurar um processo que assegure os direitos dessa mulher. “Ela teve um filho atrás de uma lixeira; me parece evidente que houve violação de direitos, para falar o mínimo”.

Família para quem?

Para a educadora social do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) Veridiana Farias Machado, a realidade das mulheres em situação de rua muda a partir do momento em que engravidam. “A sociedade em volta olha quando elas estão com a criança na barriga, mas elas não são vistas antes e nem depois”. Para ela, a invisibilização é uma maneira de ignorar problemas que requerem soluções mais profundas. “É difícil articular alternativas com hospitais que, muitas vezes, só retiram o bebê da mãe e chamam de procedimento padrão”.

Veridiana fez parte da equipe do Consultório na Rua, que desenvolve ações integrais de saúde para a população de rua. No período em que participou do projeto, ela afirma ter encontrado um grande número de mulheres gestantes com sífilis. Sem informação ou possibilidade de tratamento, muitas acabavam abortando ou vendo os filhos nascerem já gravemente doentes. “Há um alto índice de sífilis entre a população de rua que tanto os hospitais quanto o Judiciário têm uma dificuldade enorme de entender e elaborar medidas para sua prevenção”.

Ela cita também a complexidade dos casos dentro do Executivo. Em Belo Horizonte, foi aprovada uma lei estadual que determinou a adoção compulsória de, pelo menos, 120 crianças de mães “em situação de risco”. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em quatro anos, quase quintuplicou o número de bebês separados de suas mães nas maternidades públicas da capital mineira, por ordem da Vara da Infância e da Juventude, e enviados para abrigos. Foram 29 casos em 2013; 72 em 2014; 140 em 2015; e 132 em 2016.

No próximo dia 30, em Brasília, deve ocorrer uma audiência pública pautando também a adoção compulsória. Para Veridiana, retirar essas crianças é focar a atenção só no sujeito – culpabilizando os pais e desconsiderando toda a ausência de políticas públicas efetivas para criar condições de emancipação para que criem os filhos. “É uma situação muito perversa. Família para quem? Quem tem esse direito?”, questiona.

Anna

Quando Jovana chegou a Porto Alegre, depois de duas semanas pegando caronas na estrada, sentiu que encontraria um universo de oportunidades. Na primeira noite, dormiu em um albergue. Na segunda, já foi para a rua. Grávida do segundo filho, sua preocupação constante era focada em como iria sustentar uma vida com a criança. Passou um mês morando na Av. Borges de Medeiros até ser presa por roubo. Jovana deu à luz a Cristofer na penitenciária Madre Pelletier.

Assim como o primeiro filho, Cristofer foi acolhido pela família em São Paulo. Depois de ter a liberdade provisória decretada, Jovana conheceu o atual companheiro. “Eu não ia com a cara dele, achava ele muito metido. Eu tinha outro namorado. Só que ele gostava de mim. Pagava todo dia pro meu ex-namorado R$ 5 pra dormir no meu colchão. Ele pagava pra dormir comigo”.

Jovana assegura que ama o companheiro. “A gente briga mas se ama”. A psicóloga Luciana Kjinik explica que a situação de Jovana é uma das mais comuns entre as mulheres em situação de rua. “Para elas, é melhor estar em um relacionamento violento do que estar suscetível à violência de desconhecidos e da polícia”.

Jovana conta que ficou fora da cidade por um mês, sem revelar o motivo. Quando voltou, ela e o companheiro saíram para comer um cachorro-quente. Estão juntos desde então. Ela ri. “Ele me disse que se eu não fosse comer esse cachorro-quente ele nunca mais falaria comigo. Eu fui e ele me trouxe para morar com ele”. Simples assim? “Simples assim”.

Pouco tempo depois, Jovana engravidou de Anna. “Já fui na Defensoria Pública, na Câmara dos Vereadores, assistência social… tudo onde tenho oportunidade de pedir ajuda e ir atrás”. Jovana está na fila para conseguir o Aluguel Social há quase um ano, mas sem perspectiva de obter o benefício.

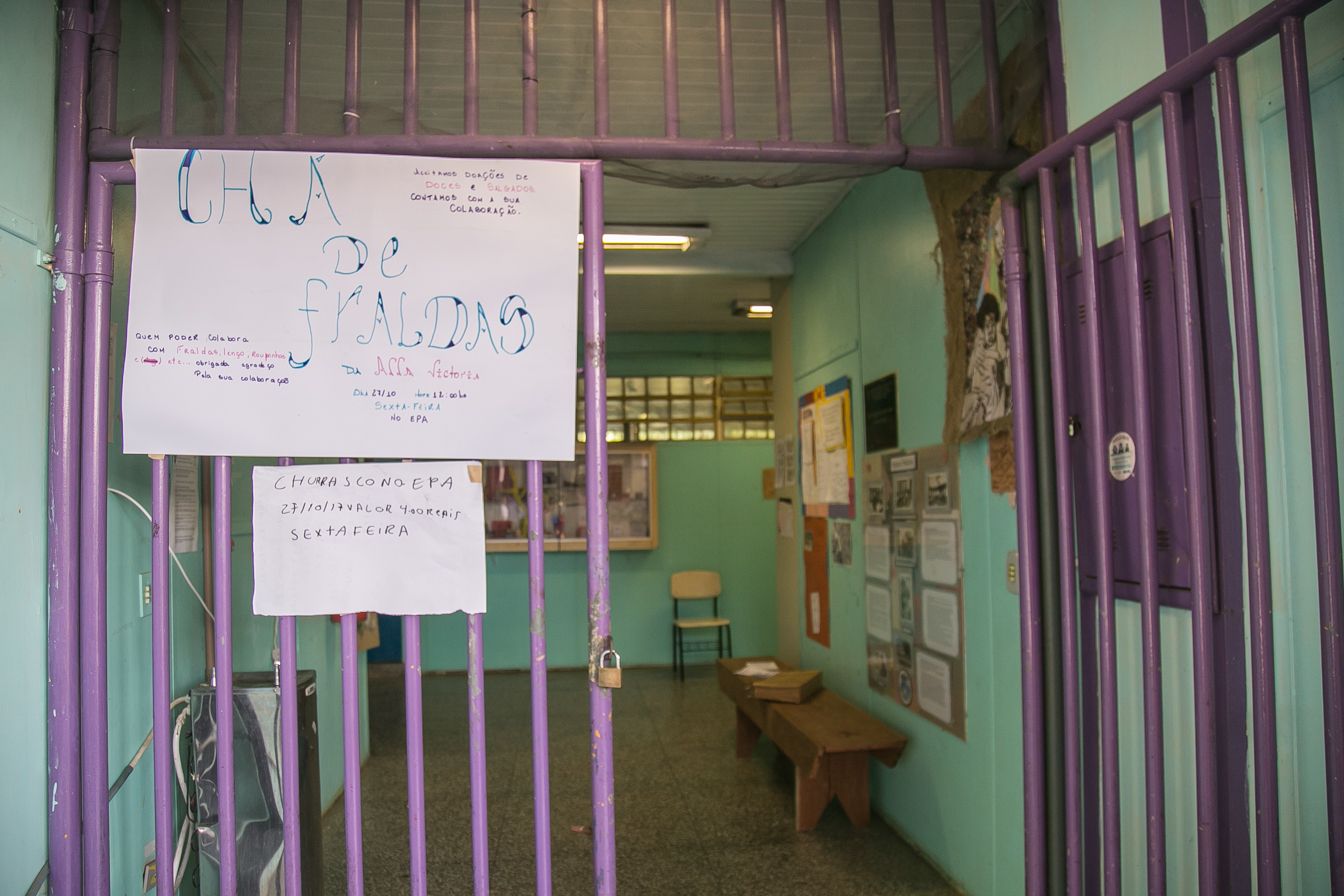

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre (EPA), criada para atender jovens em situação de risco social e pessoal, foi formado um grupo de mulheres que organiza encontros de debates livres. O grupo, integrado ao Projeto REDES é um espaço onde as mulheres são incentivadas a falar das suas experiências, da suas trajetórias, da violência e das necessidades básicas. Enquanto conversam, fazem mandalas. Uma das estudantes ensinou para as outras. Jovana é uma das participantes desse grupo, que começou a frequentar pouco antes de completar o Ensino Fundamental na EPA.

Após um dos encontros, ficou decidido que seria organizado um chá de bebê para Anna. Uma churrasqueira foi montada no pátio da Escola. A mesa onde os estudantes fazem artesanato foi levada para o lado de fora e forrada com uma toalha verde. Doces e decorações foram colocados em cima. Jovana estava um pouco atordoada com a situação. “Eu nem queria fazer a festa”. Enquanto pintava uma das letras de isopor que formavam o nome da filha, Jovana lembrava dos parentes em São Paulo. Ela sente saudade. “Aperta nessas horas”. Afirma que, por mais que se sinta apoiada pelo companheiro, não consegue criar o mesmo vínculo familiar com ele.

Entre as gestantes, o grupo de mulheres tenta trabalhar tanto a violência conjugal quanto a institucional. Em uma das falas, uma mulher afirma que, na rua, é muito difícil sobreviver sem um companheiro. Todas as outras concordaram. “Elas falam muito da violência de Estado, tanto da polícia como de uma trajetória de negligência e negação de direitos”, afirma Luciana. Para ela, o cenário em que vivemos é de desmonte. “A gente tem pouco a oferecer. E são pessoas que precisam muito e que respondem muito rápido também”. Luciana afirma ter notado ao longo do projeto uma resposta linda das pessoas, na relação de acolhimento, no que começa a ser produzido a partir dos encontros.

Tu te sente desamparada? “Às vezes. Eu nunca tive apoio”. Ela quer casa, trabalho. Quer ser dentista e poder dançar sem preocupação nas horas vagas. Para ela, isso é o que pode tornar a sua perspectiva de ter uma família algo real. “Só quero poder levar meus filhos pra praia”.

8 respostas em “Gestação na rua: ‘A sociedade olha quando a criança está na barriga, nem antes e nem depois’”

Tive a oportunidade de conhecer a protagonista desta história, lembro-me que em um curso oferecido pela UFRGS através do Geringonça, eu passei horas conversando com esta moça, aprendizagens e empatia, qualquer coisa que precisar estamos aqui, saudades!

Pessoal a reportagem é ótima e dá um panorama das dificuldades que as mulheres gestantes em situação de rua passam. Mas vcs não acham que descuidaram um pouco com algumas informações? Acho que há informações sérias que foram usadas de maneira irresponsável e produzem uma exposição demasiada para as pessoas de que fala a reportagem. O Sul21 podia ser mais cuidadoso nisso, se realmente quer melhorar a situação dessas mulheres. Abraço.

Olá, Natasha.

Muito obrigada pelo teu comentário. As informações são, de fato, muito sérias. Afinal, estamos falando da vida de uma mulher que enfrenta várias situações de risco. Porém, a Jovana quis contar a sua história e, inclusive, não desejou ter seu nome alterado. O Sul21 se coloca em posição de dar voz às pessoas que não quererem ser invisibilizadas. Esperamos, com a reportagem, ajudar Jovana, e de forma alguma expor ou narrar de forma irresponsável sua trajetória.

O mesmo se vê, quando essas mães precisam de uma vaga na rede pública de educação infantil. O uso de drogas e o morar na rua as invisibilizam. São vistas pelo sistema como “algo” não merecedor de acolhimento, pois existem mães que trabalham e são “mais merecedoras” das poucas vagas que existem. A criança já nasce como pessoa de segunda grandeza nao-sujeito de direitos, e jamais é colocada no centro das ações de políticas públicas . Vale mais a mãe que trabalha…

[…] (Especial Mulher, na rua) Gestação na rua: ‘A sociedade olha quando a criança está na barr… […]

Parabéns pela reportagem. Esse é o papel do verdadeiro jornalismo, expor os problemas sociais, chamando a atenção da sociedade para as causas das mazelas sociais

Não li toda a matéria, pois, o pouco que li me fez ver uma possível solução. Se essas mulheres tivessem a orientação e o encaminhamento para o uso do anticoncepcional implantado, que acho ter duração de anos, talvez 5 anos, não sei, estaríamos protegendo a vida destas mulheres que vivem em situação de rua e o mais importante, inibindo o nascimento destas crianças que já nascem em situação de rua.

belíssima matéria, PARABÉNS PELO TRABALHO!

Somos nós que estamos organizando a Audiência Pública do dia 30 de novembro na CDH do Senado sobre Adoção Compulsória.

Gostaria de convidar vc Giovana para ir.

Faça contato conosco, te aguardamos!